花气无边熏欲醉

灵芬一点静还通

香自古以来就是神秘又厚重的文化,历经几千年直至清末消退,民国难觅。清末至今历时二百多年,期间只能在庙宇之地可寻踪影,在社会上已难寻踪迹。香是人一生可相知、相守、相伴的人间密友。 古时文人读书焚香、品茗焚香、会客焚香、以香会友、以和香为乐…… 香用于礼佛、悟道、学识都有极大的作用,可通关、开窍、温肾纳气、祛疾拂燥、理气调和,使人易静、少燥、利于思考,是不可或缺的最佳旁伴。

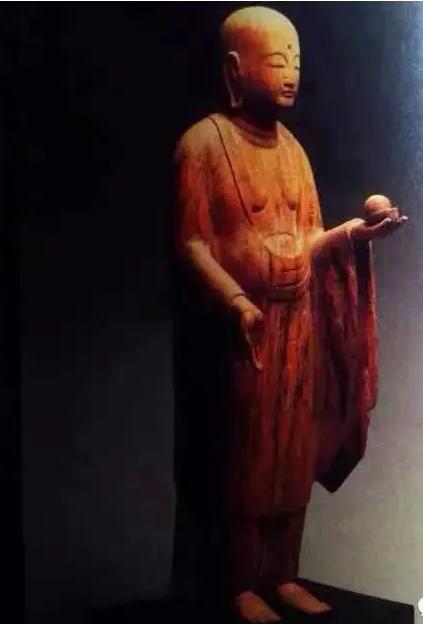

上古用香由祭祀到去味、消霉,再至养身、祛疾,最后达到登境脱俗,在浮躁的尘世间处静养闲,品味人生乃真趣也。 古代道家提倡用天然香供养诸神,可通天感神,上天入地得福报,拥福功,若掺杂、合污则相反。儒家以香为伴,是因为香气以甘、柔、清为根,易聚神、延思维增记忆、去浊入脾主思、寡欲忘己,与文学贯通,可助学业。佛教清香一炷,忘俗去尘、清心寡欲、做悟起禅,都有香相伴。因香能使人去贪、涤污、静心、通灵,是佛家参禅悟道的辅助品。

我们的衣食住行都与香有关。衣,古时衣多以丝绵制作易遭虫咬,以香熏衣可防虫,又可香身。食,食物用香也是在远古先民们开始使用火之后发现的。它可使食物发挥出更好的味道。住,古时宫殿多用香木做成柱梁及用香料合泥涂于墙壁,阴天气潮满屋香气,去浊纳清。行,古时出行多用马车,车内外悬挂熏香球炉,故称“香车宝马”一路留香,香飘数里。

道,狭隘的道指道家、道教,广义的道是指宇宙、乾坤皆有道。

世之用香、合香、燃香、焚香、熏香、香习、香俗、香事、香席、香宴等皆属文化范畴。香历经几千年,每朝每代皆有变化,从祭祀、养生、祛疾遍及社会各领域,起到了不可替代的作用,器具的产生也因各时代不同,在造型及使用上也各不相同。香风、香事、香俗也因世界各地区域不同而不同,在香中道的含义也是有形到无形的互换。燃香,参禅悟道,香是舟,把有形变无形,离形去知达到忘身之境,身在此岸神游彼岸,香与禅定与物与时只是一种助道的工具而已。道存乎于宇宙间,游离于人世,以有形之躯,悟天地无形之法,世间之道。古人曰:道效法自然,天有阴晴,地生万物,风有雷电,物生物灭,水低石高,生老病死,贫富宠辱皆离不开道,道是无形亦有形。

焚香读书,物我两忘,与书中人与事完全交融,超世离俗、感古之事、鉴今之情、观有字之书、悟无字之镜、贯天通地,上下几千年都在意境中,入冰室如临春,处三伏如沐秋,何等之意境。

香之道在于从香的外观而知香产于何地?属于何种类?生香于何时?处于何土壤?周围何环境,知香何味,宜何时采拾,宜合何香、宜合何用、宜合何物、宜用何具?宜用多寡,成于山之高下,成香面朝阴朝阳,属何湖海沼泽所蕴,香木何部位,是伤、病、鸟、虫、蚁所为等。积水成海方称“道”,大自然以术的形式延生,至道而成,此乃香之有形之“道”。

佛教中有香严童子,看见众僧,焚燃沉水香,香气入鼻、观察香气的来源,不是从木来,如从木中来,应该不燃应有香,也不是从火来,因世间的火没有香气,也不是从“空”中来,“空”是永恒的但香气没有,更不是从烟来,因为鼻子并没有蒙烟,香气既然去的时候无所至,来的时候无所从,此时身心皆无。根与尘亦消亡,也就成就了正果,虚妄离身,自性的妙香便出现了,这就是口、耳、鼻、眼、舌、意、身六根互对而互动,把有形化无形终得证悟,谓香之无形之道。

六根互动就是行于山下,一声钟响忽鼻下有香,眼现宙宇,舌根生津、耳追余声、身在山下、意在空中忽又耳边有香,眼观钟声,舌感气雾,鼻嗅庙宇,意定身游,超然脱世,这正是一根驱六根,六根合一根,每一根知赏性都是自性的显现,参“只手声”,听有形香,觉性成一圆相,呈现不可思议的神变之妙。

每个人悟“道”各有不同,有断指悟道、拧鼻悟道、棒喝悟道、观日悟道,“道”在工作中、交往中、生活中,你不知何时触发悟道契机。这时你需要闲淡而自适的心,在当今快节奏中这样的情怀已被我们所遗落,我们应该在工作之余放慢脚步,在缓慢中体味生命的真与美。古人曾讲,“有才而性缓必成大事”,纵观历史有多少有才之人因心浮气躁而酿成大错,甚者丢身。国外也有“悠闲是智慧之母”的谚语,六根是无常的,只有自性才是永恒的。六根无常自性不损,悟道之后,所见更多,不经鼻而知香,不经口而知味,不经耳而听声,不经眼而观天下,此等深度可谓“道”也。